喀什高台民居

活着的维吾尔民俗博物馆

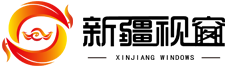

在新疆喀什古城的东北端,有一处被时光雕琢的古老聚落——高台民居。它建在40多米高的黄土高崖之上,宛如一座悬空的民俗博物馆,承载着600多年的维吾尔族历史与文化。

一、地理位置与形成背景

高台民居(维吾尔语“阔孜其亚贝希”,意为“高崖上的土陶人家”)位于新疆喀什市老城东北端、吐曼河南岸的一处黄土高崖。高崖长约800m、高出地面30–40m,两千年前即已存在;公元9世纪中期的一场山洪将崖体冲断,形成南北分立的格局,南崖即为今日景区所在地。

二、历史沿革

始建可追溯至汉代。张骞通西域后,喀什成为丝绸之路南道咽喉,高崖凭“居高临下、避洪易守”的优势吸引商旅与住民落脚。

9世纪喀喇汗王朝曾将王宫建在北崖,南崖逐渐形成手工业者与平民聚居区。

明清至近代随家族繁衍不断“加层扩院”,形成今日“房连房、楼连楼”的密集生土群落;现存主体建筑多建于17世纪以后,部分老宅已沿用三四百年。

三、建筑与空间特色

生土材料:墙体以黄土夯筑,梁柱用杨木原枝,不刨削、不钉铆,却数百年不塌,被称为“会呼吸的泥巴房子”。

“生长式”楼体:维吾尔族传统“一代一层”——家庭人口每增一代即在原屋顶或旁侧加建一层,于是出现过街楼、半街楼、悬空楼等“空中楼阁”,最高达6–7层。

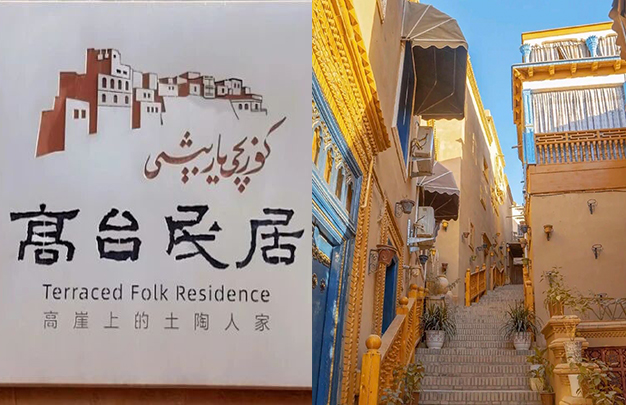

立体巷道:50余条忽上忽下、忽明忽暗的小巷在楼体间穿梭,最窄仅容二人侧身;无图纸、无规划,却四通八达,形成天然迷宫。

院落式布局:内向庭院多呈“一”或“凹”形,厚墙小窗、平顶覆土,夏季隔热冬季保暖;院内常植石榴、葡萄,置土陶水缸,展现绿洲民居智慧。

装饰细节:木门、窗棂、檐口、壁龛遍施木雕、砖花与波斯式几何纹,色彩以土黄、赭红、靛蓝为主,朴素中见华丽。

四、人文生态与非遗

原住民生活:景区仍居住640余户、约2500位维吾尔族居民;手工艺、市井买卖与日常生活并存,被誉为“活着的维吾尔民俗博物馆”。

土陶技艺:高崖下挖取的“色格孜”土粘性好,800年来不断窑火,至今可见老匠人现场拉坯、刻花、上釉,2006年被列入国家级非遗名录。

其他作坊:巷内分布木器雕刻、铜器敲花、地毯编织、花帽缝纫、乐器制作等二十余种手作,游客可进入院落体验全套流程。

节庆与风俗:古尔邦节、肉孜节期间,巷道内麦西来甫歌舞通宵达旦;民居屋顶与过街楼成为最佳观礼点,可感受维吾尔族“敬土、尚礼、重家族”的传统。

五、参观亮点与动线建议

崖顶观景台:俯瞰吐曼河与喀什新城天际线,拍摄日出、夕阳与古城全景。

过街楼群:体验“一步跨巷、头顶民居”的惊险与趣味,是摄影及短视频最佳取景点。

百年老宅开放院:如“买买提阿西木土陶家”“艾山江铜器铺”,可登屋顶露台、看家族谱系墙,听主人讲“一代一层”的家史。

非遗体验坊:亲手转轮制陶、敲凿铜盘、编结丝毯,完成后可直接邮寄回家。

夜游巷道:灯光打在生土墙上呈温暖赭色,与手工灯笼、木门吱呀声交织,仿佛穿越中世纪。

六、文化融合与手工艺兴盛

喀什作为丝绸之路的重要节点,高台民居融合了中原、中亚等地的文化元素。土陶、木雕、艾德莱斯绸等传统手工艺在此兴盛,成为非物质文化遗产的重要展示区。维吾尔族的家族观念、建筑智慧和民俗风情在此得以完整保留。

2009年,喀什市投入资金对老城区进行集中改造,加固传统民居。2015年,喀什老城景区被授予国家5A级旅游景区称号,高台民居作为核心景观之一,成为展示西域文化的重要窗口。

实用信息

门票:免费开放,部分体验项目另收费。

交通:喀什市区乘公交2、7、13路至“古城东门”站下车,步行3分钟即达;与喀什古城景区隔街相望,可一并联游。

最佳季节:4–10月气候温和、日照充足;8月底葡萄成熟,秋季摄影色彩最丰富。

注意事项:

– 小巷纵横,建议请景区讲解或跟随导览牌,避免迷路。

– 尊重居民隐私,拍照前征得同意。

– 生土墙体怕水,雨天注意防滑,切勿用手抠挖墙面。

喀什高台民居是一座“从黄土里长出来的城堡”,它以生土为骨、家族为脉、丝路为魂,在寸寸裂隙与层层楼阁之间,向世人展示着维吾尔族跨越千年的生存智慧与生生不息的烟火气息。